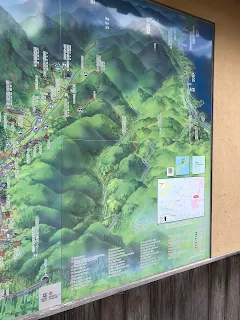

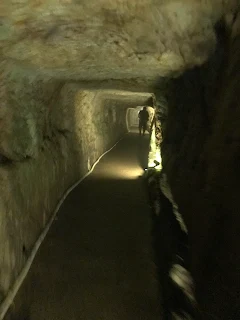

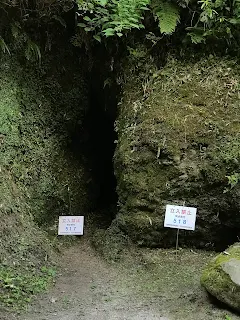

龍源寺間歩(まぶ)という場所が、見学可能な有名な坑道なので、ここを目指していくことになる。石見銀山エリアの大きさは、武家屋敷から銀山のトンネル入り口までは3キロぐらいであるようだ。入口には代官所があり、そこからカート(ぎんざんカート)が出ていて、500円払うと乗ることができる。カートでは説明を聞きながら移動できる。カートは30分に1度ぐらいの割合で出ている。カートを使わずに歩いて移動する場合は、夏や冬であればちょっと遠いと感じるのかもしれない。

龍源寺間歩(まぶ)という場所が、見学可能な有名な坑道なので、ここを目指していくことになる。石見銀山エリアの大きさは、武家屋敷から銀山のトンネル入り口までは3キロぐらいであるようだ。入口には代官所があり、そこからカート(ぎんざんカート)が出ていて、500円払うと乗ることができる。カートでは説明を聞きながら移動できる。カートは30分に1度ぐらいの割合で出ている。カートを使わずに歩いて移動する場合は、夏や冬であればちょっと遠いと感じるのかもしれない。

銀山カートは5人乗りで、グループを考慮して乗せてくれる。感染症対策のため、ビニールが貼ってあったりした。

座席は両脇が空いていて、手すりにつかまっていないと振り落とされる可能性もあるので、カメラで沿道の写真を取るのはちょっと苦労する。

銀山カートは5人乗りで、グループを考慮して乗せてくれる。感染症対策のため、ビニールが貼ってあったりした。

座席は両脇が空いていて、手すりにつかまっていないと振り落とされる可能性もあるので、カメラで沿道の写真を取るのはちょっと苦労する。

現在の島根県は、かつて石見国と出雲国の二つに分かれていた。

石見国は、名前の通り「岩海(いわうみ)」とも呼ばれるほど岩が多く、平地が少ない地形であった。

石見銀山では銀だけでなく、金や銅も採掘されていたという。

現在の島根県は、かつて石見国と出雲国の二つに分かれていた。

石見国は、名前の通り「岩海(いわうみ)」とも呼ばれるほど岩が多く、平地が少ない地形であった。

石見銀山では銀だけでなく、金や銅も採掘されていたという。

銀の採掘が始まったのは1520年代頃とされており、その当時、日本に来ていたポルトガル商人たちが石見銀山で手に入れた銀を、中国産の生糸や南アジアの香辛料と交換して利益を得ていた。当時ヨーロッパで描かれた地図には石見銀山が記載されており、世界的にもその名が知られていた。

銀の採掘が始まったのは1520年代頃とされており、その当時、日本に来ていたポルトガル商人たちが石見銀山で手に入れた銀を、中国産の生糸や南アジアの香辛料と交換して利益を得ていた。当時ヨーロッパで描かれた地図には石見銀山が記載されており、世界的にもその名が知られていた。

日本が戦国時代だったころ、石見銀山は多くの大名たちの争奪の的となった。大内氏、尼子氏、毛利氏といった有力な武将たちが戦いを繰り広げた。

江戸時代に入ると石見銀山は幕府の直轄地となり、代官が派遣されるようになった。

飢饉対策としてさつまいもの栽培を奨励した代官は、「いも代官」として親しまれた。

日本が戦国時代だったころ、石見銀山は多くの大名たちの争奪の的となった。大内氏、尼子氏、毛利氏といった有力な武将たちが戦いを繰り広げた。

江戸時代に入ると石見銀山は幕府の直轄地となり、代官が派遣されるようになった。

飢饉対策としてさつまいもの栽培を奨励した代官は、「いも代官」として親しまれた。 埋蔵されている銀を掘り進めるほど減っていくため、石見銀山の採掘量は時代によって変動した。最盛期には年間38トンもの銀を産出していたが、幕末にはその量がわずか375キログラム以下にまで落ち込んでしまったという。

埋蔵されている銀を掘り進めるほど減っていくため、石見銀山の採掘量は時代によって変動した。最盛期には年間38トンもの銀を産出していたが、幕末にはその量がわずか375キログラム以下にまで落ち込んでしまったという。しまね観光ナビ

しまねの美術館・博物館デジタルアーカイブ

0 件のコメント:

コメントを投稿