年末、奈良の平城宮跡を訪れました。復元工事が進む大極門の東楼などを見学しました。

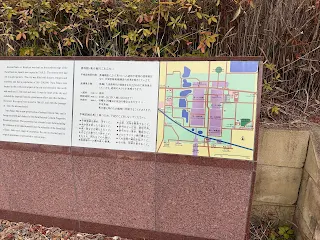

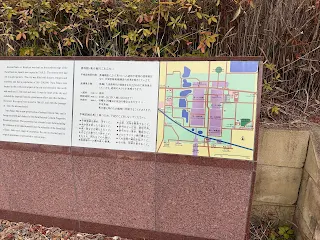

平城宮は、1200年前、奈良時代に天皇や皇族が暮らし、政治を執り行った平城宮の敷地であった。都が京都へ移転したのちには、この一帯は放棄され、長らく田んぼとして使われていたという。明治時代には、都跡村(みあとむら)という村が存在していた。

近代には鉄道の車庫や道路を造る計画も持ち上ったが、市民の保存運動が実を結び、いまではしっかりと保護されている。

奈良時代の古都・平城京には、都全体の正門「羅生門」、宮城の正門「朱雀門」、そして宮城の中心・大極殿へ続く門、通称「大極門」があったと考えられている。

近くから見るとこんな感じ。

しかし、この「大極門」という呼び名は古文書に登場せず、後世の研究者による推定名称だという。

太い柱。

門と東西楼の復元は、まず「素屋根(すやね)」と呼ばれる巨大な仮設の倉庫を建て、その内部で工事を進める。ひとつの楼の作業が終わると、素屋根を丸ごと横へスライドさせ、次の楼を同じ手順で建て替える。この素屋根はとにかく大きく、近鉄電車の車窓からもはっきり見えるほとだ。

門の南側に広がる一帯は、奈良時代に役人たちが整列して儀式や朝賀を行った巨大な広場だった。東西楼の復元が終わったあとも、当面は新たな建物や舗装を加える計画はないそうだ。夏場の草刈りは相当な手間になりそうだと思った。

門の復原作業の工程が、パネルを使って詳しく説明されている。

こちらは形が似ているが、大極門ではなく、復原された「大極殿」。

冬なので公園内は、枯れ草がたくさん。

復元事業情報館には、歩き疲れた来園者のために自動販売機が設置されている。今回は大和西大寺駅から徒歩で平城宮跡公園へ向かったが、広大な敷地を歩き進むうちに、一息つきたいと感じた。公園内には飲料の自販機やトイレが要所要所に用意されている。

歩道はよく整備されていて快適に歩けるが、何しろ敷地が広大で、展示館が公園の端々に点在しているため、すべてを見て回ろうとすると時間も体力もかなり使う。将来、園内を電動カートなどで移動できる仕組みが整えば、バリアフリーの面でも便利になりそうだと感じた。

休憩所。

冬の若草山。

平城宮跡の中を近鉄電車が走る。写真は南向きに撮影。左が近鉄奈良駅、右が西大寺(京都方面)。正面に写っているのは、朱雀門。

ちゃんと踏切もある。

朱雀門

幅70メートルという朱雀大路。

朱雀門南の広場に建つ「いざない館」には、ミニチュアの平城京模型が展示されている。模型をのぞく小窓「のぞいてみよう!」から覗き込むと、まるで奈良時代の空を飛びながら当時の都を俯瞰しているような感覚になり、千三百年前の暮らしぶりを立体的に想像できる。

おもしろい出土品。

小学生のときに作った図工の作品を思い出した。

遣唐使の船の模型。

奈良公園にも行った。近鉄奈良駅から東側に向かって歩く。奈良公園には世界中から観光客が来ている。

今回の目的は、奈良国立博物館を見学することだった。ここは仏像が沢山集められていることで有名。自分はそれほど信心深いわけでもないが、有名なので見に来たという感じだ。

とはいえ、だいたいの仏像は撮影禁止なので、アップできる写真はほとんどない。

興福寺にも来た。

興福寺五重の塔が修復中だった。興福寺の五重塔はしばしばポスターで取り上げられ、奈良の顔とも言えるような存在だと思うが、幕末の動乱でいったん取り壊して薪にされかけたという、波乱の歴史を秘めた国宝として知られている。

奈良時代の建物と現代の屋根が同じ景色に溶け込むさまは、まるで時間が折り重なったかのようで不思議なものだ。

興福寺の五重塔などは、おそらく千年後も今と同じ形で建っていると思うが、その頃に行われる大修理では、いま私たちが想像もできない最先端の技術が活躍しているのだろうか。

大和西大寺駅の何気ない写真。こういうどうでもいい写真でも、十年、二十年後に見返すと意外な発見があって面白いかもしれない。

畝傍(うねび)山は、古代から名高い大和三山の1つに数えられる山だ。そのふもとの畝傍御陵前駅は、奈良市から近鉄電車で南に20分ほどの橿原市にある。近所には橿原神宮や考古学博物館といった見どころがある。

この博物館に行った。

奈良盆地の大きな模型があった。

橿原神宮前駅の駅舎の形は落ち着いていて格好良い。構内のドトールコーヒーで一休みした。

駅前のマンション、このような所に住むと歴史探索がはかどりそうだ。

平城宮は、1200年前、奈良時代に天皇や皇族が暮らし、政治を執り行った平城宮の敷地であった。都が京都へ移転したのちには、この一帯は放棄され、長らく田んぼとして使われていたという。明治時代には、都跡村(みあとむら)という村が存在していた。

平城宮は、1200年前、奈良時代に天皇や皇族が暮らし、政治を執り行った平城宮の敷地であった。都が京都へ移転したのちには、この一帯は放棄され、長らく田んぼとして使われていたという。明治時代には、都跡村(みあとむら)という村が存在していた。 門と東西楼の復元は、まず「素屋根(すやね)」と呼ばれる巨大な仮設の倉庫を建て、その内部で工事を進める。ひとつの楼の作業が終わると、素屋根を丸ごと横へスライドさせ、次の楼を同じ手順で建て替える。この素屋根はとにかく大きく、近鉄電車の車窓からもはっきり見えるほとだ。

門と東西楼の復元は、まず「素屋根(すやね)」と呼ばれる巨大な仮設の倉庫を建て、その内部で工事を進める。ひとつの楼の作業が終わると、素屋根を丸ごと横へスライドさせ、次の楼を同じ手順で建て替える。この素屋根はとにかく大きく、近鉄電車の車窓からもはっきり見えるほとだ。 門の南側に広がる一帯は、奈良時代に役人たちが整列して儀式や朝賀を行った巨大な広場だった。東西楼の復元が終わったあとも、当面は新たな建物や舗装を加える計画はないそうだ。夏場の草刈りは相当な手間になりそうだと思った。

門の南側に広がる一帯は、奈良時代に役人たちが整列して儀式や朝賀を行った巨大な広場だった。東西楼の復元が終わったあとも、当面は新たな建物や舗装を加える計画はないそうだ。夏場の草刈りは相当な手間になりそうだと思った。 復元事業情報館には、歩き疲れた来園者のために自動販売機が設置されている。今回は大和西大寺駅から徒歩で平城宮跡公園へ向かったが、広大な敷地を歩き進むうちに、一息つきたいと感じた。公園内には飲料の自販機やトイレが要所要所に用意されている。

復元事業情報館には、歩き疲れた来園者のために自動販売機が設置されている。今回は大和西大寺駅から徒歩で平城宮跡公園へ向かったが、広大な敷地を歩き進むうちに、一息つきたいと感じた。公園内には飲料の自販機やトイレが要所要所に用意されている。 歩道はよく整備されていて快適に歩けるが、何しろ敷地が広大で、展示館が公園の端々に点在しているため、すべてを見て回ろうとすると時間も体力もかなり使う。将来、園内を電動カートなどで移動できる仕組みが整えば、バリアフリーの面でも便利になりそうだと感じた。

歩道はよく整備されていて快適に歩けるが、何しろ敷地が広大で、展示館が公園の端々に点在しているため、すべてを見て回ろうとすると時間も体力もかなり使う。将来、園内を電動カートなどで移動できる仕組みが整えば、バリアフリーの面でも便利になりそうだと感じた。 朱雀門南の広場に建つ「いざない館」には、ミニチュアの平城京模型が展示されている。模型をのぞく小窓「のぞいてみよう!」から覗き込むと、まるで奈良時代の空を飛びながら当時の都を俯瞰しているような感覚になり、千三百年前の暮らしぶりを立体的に想像できる。

朱雀門南の広場に建つ「いざない館」には、ミニチュアの平城京模型が展示されている。模型をのぞく小窓「のぞいてみよう!」から覗き込むと、まるで奈良時代の空を飛びながら当時の都を俯瞰しているような感覚になり、千三百年前の暮らしぶりを立体的に想像できる。